La “trilogie glacée” de Cure, plongée en eaux profondes

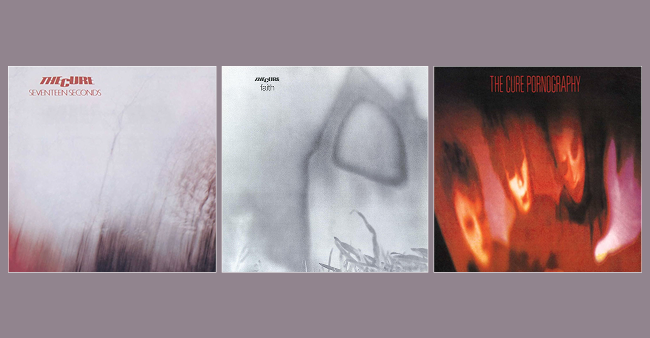

Avec cette trilogie, Robert Smith et ses acolytes ont figé l’essence de la mélancolie moderne en musique. Un triptyque où chaque album est une nuance de gris plus profonde que la précédente, un escalier en spirale descendante, sans filet ni retour en arrière. “Seventeen Seconds“, “Faith“, “Pornography” : trois disques, une seule immersion. Et aucune promesse de salut.

Il est des groupes qui traversent les modes, d’autres qui les ignorent, et puis il y a The Cure. Une entité à part, façonnée par la voix languide de Robert Smith et ses climats sonores tantôt vaporeux, tantôt cataclysmiques. Si leur carrière a exploré toutes les nuances entre pop lumineuse (“Just Like Heaven“, “Friday I’m in Love” ou tout l’album “Wild Mood Swings“) et abîmes sonores (“Disintegration”), il est une période qui définit l’ADN profond du groupe : la trilogie noire. “Seventeen Seconds” (1980), “Faith” (1981) et “Pornography” (1982) sont les trois marches descendantes d’une plongée en eaux troubles, un tunnel sans échappatoire, un éloge du spleen transformé en catharsis sonore.

Naissance d’un spleen moderne

Né en pleine explosion punk, The Cure n’a jamais été un groupe de punk. Formé en 1976 à Crawley (Angleterre), le trio initial emmené par Robert Smith évolue dans une veine minimaliste (“Three Imaginary Boys“, 1979), flirtant avec la nervosité new wave sans encore embrasser totalement les ombres. Mais dès “Seventeen Seconds“, la mutation est en marche : épurer le son, étirer le temps, injecter une mélancolie rampante. Entre 1980 et 1982, The Cure s’affirme en architecte d’un rock dépouillé et introspectif, métamorphosant la new wave en une poésie froide et viscérale.

“Seventeen Seconds” (1980) : la chambre aux ombres

Premier volet de la trilogie, “Seventeen Seconds” rompt avec l’innocence encore présente sur “Three Imaginary Boys“. Ici, les guitares se figent en nappes éthérées, la basse de Simon Gallup devient hypnotique, et la batterie de Lol Tolhurst se fait squelettique. L’ambiance est éminemment nocturne, hantée par une réverbération froide et clinique.

C’est l’album de “A Forest“, l’un des premiers classiques de The Cure, avec son riff obsédant et sa progression fantomatique. Mais tout “Seventeen Seconds” est un monde en soi : “Play for Today” impose un motif synthétique glaçant, “M” distille une mélancolie presqu’intimiste, et “At Night” déroule une torpeur funèbre. Avec cet album, The Cure délaisse les constructions classiques pour plonger dans l’atmosphère pure, comme si la musique ne racontait plus qu’un état d’âme.

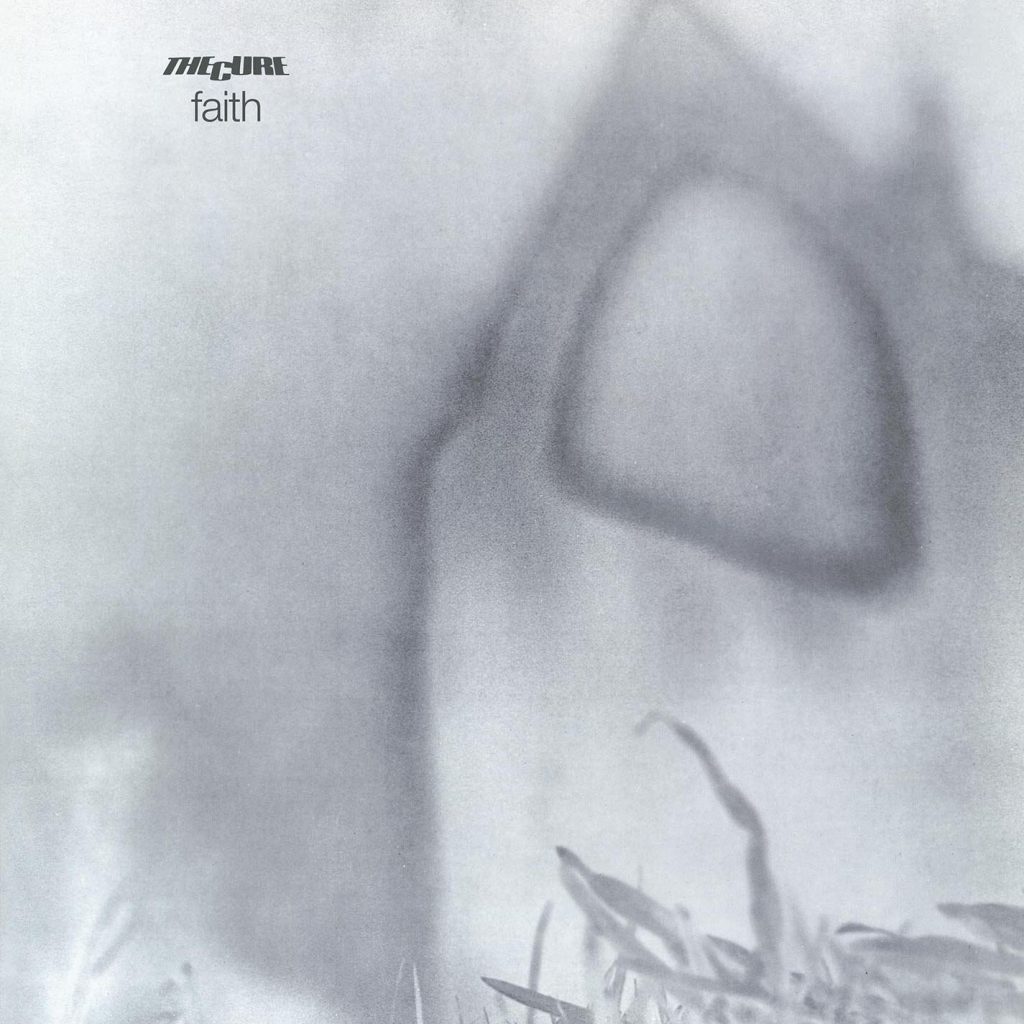

“Faith” (1981) : l’errance et la brume

Si “Seventeen Seconds” annonçait la pluie, Faith est le brouillard dans lequel on s’y perd. L’album est marqué par une rythmique plus pesante, un son plus dense, et une impression d’abandon total. The Cure y atteint une austérité quasi religieuse, une forme d’ascèse musicale.

Le sommet du disque, “The Drowning Man“, est une complainte étireé à l’extrême, où la voix de Smith semble flotter dans un océan de réverbération. “Primary“, avec son riff étrange et sa rythmique nerveuse, apporte une dynamique quasi motorik, mais la pesanteur rattrape vite l’auditeur. Et puis il y a “Faith“, le morceau-titre, six minutes de désolation pure, une prémonition de l’abîme à venir.

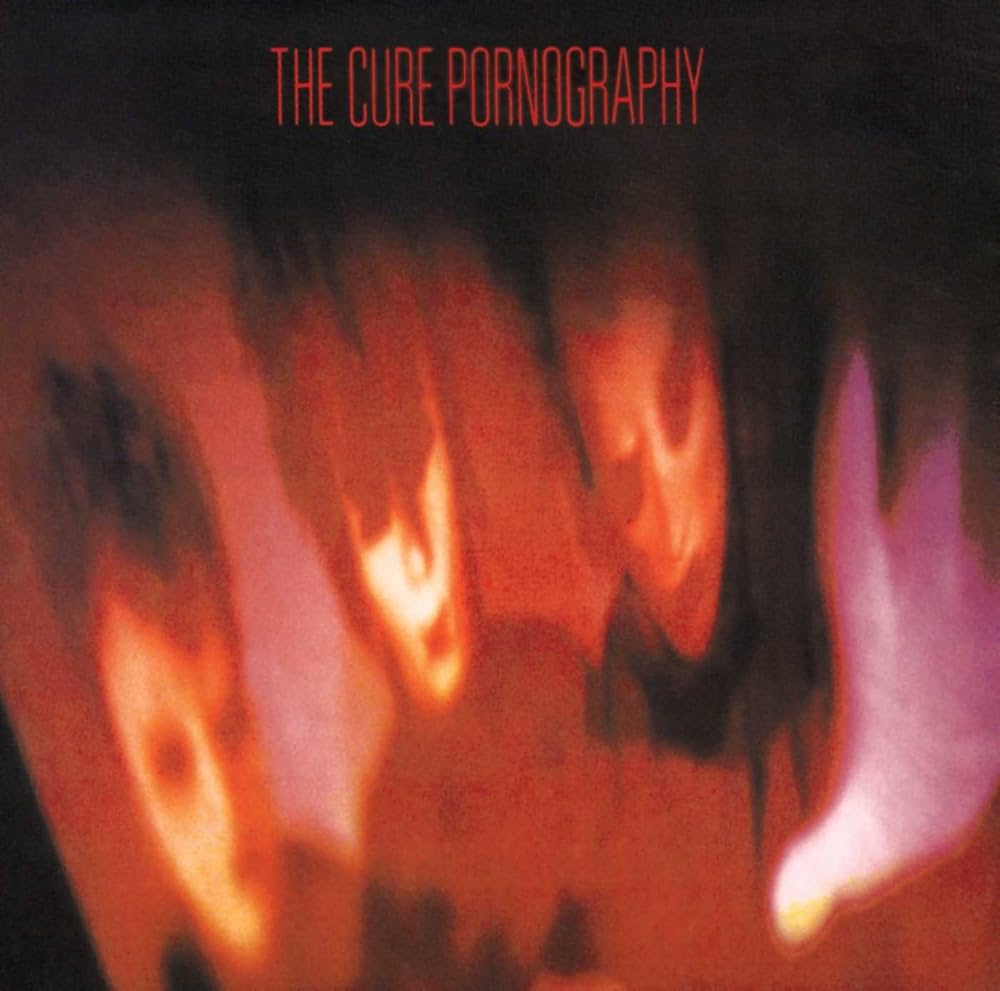

“Pornography” (1982) : l’abîme sans fond

Si “Faith” était une marche vers le vide, Pornography est la chute. Dès “One Hundred Years“, l’album établit son territoire : “It doesn’t matter if we all die.” Plus qu’un disque, “Pornography” est un manifeste, un mur du son saturé, une implosion émotionnelle. C’est l’album de la radicalité absolue, où chaque morceau semble repousser les limites de la claustrophobie.

Les titres s’enchaînent comme des coups de massue : “The Hanging Garden“, tribal et fébrile, “Cold“, glace à l’état pur, et bien sûr “Pornography“, qui referme l’album dans une cacophonie quasi apocalyptique. Enregistré sous tension (drogues, paranoïa, dépression), cet album marque un point de rupture pour The Cure. Il est d’ailleurs le dernier avant une transformation radicale. L’explosion de “Let’s Go to Bed” en 1983 ouvrira la porte à une pop plus accessible, mais jamais totalement débarassée des fantômes de la trilogie noire.

Aujourd’hui, la trilogie noire de The Cure demeure une référence absolue du post-punk et de la cold wave. Joy Division, Bauhaus, Siouxsie & The Banshees : tous naviguaient dans ces eaux sombres, mais The Cure a imposé une intensité unique, entre détachement clinique et douleur épidermique.

The Cure sera en concert à Rock Seine 2026, le 30 août.