Filmer un monstre au quotidien

Kirill Serebrennikov filme un monstre au plus près et signe un portrait glaçant de Josef Mengele, insensible à ses crimes. Un film dérangeant sur l’impunité et le vertige moral.

Le docteur Josef Mengele est tristement célèbre pour avoir été médecin SS affecté au camp d’Auschwitz et pour les expériences atroces qu’il y a menées sur les prisonniers. Dans “La Disparition de Josef Mengele“, Serebrennikov suit les années de fuite du criminel en Amérique du Sud, de Buenos Aires au Brésil, après sa participation directe aux crimes nazis. Adapté du roman d’Olivier Guez, le récit est éclaté dans le temps : passé et présent se répondent, et cette structure accentue la confrontation entre banalité du mal (le concept est d’Hannah Arendt) et horreur.

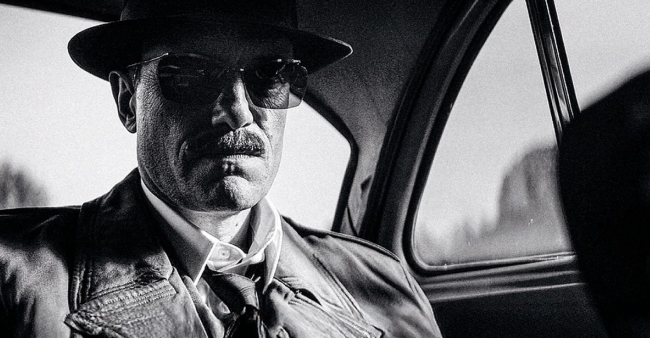

Le film est majoritairement en noir et blanc, mais bascule en couleur pour Auschwitz. La caméra filme Mengele et sa compagne en train de se baigner et de prendre le soleil, puis, quelques heures ou le lendemain, les expérimentations sur les prisonniers. Le contraste est brutal : le passage de la joie d’amis en plein air aux murs blancs d’une salle de dispensaire – qui ne sert pas à soigner mais à produire un discours raciste sur des êtres considérés comme biologiquement inférieurs aux Aryens, crée un choc permanent. On voit également une scène de dissection, et plus tard Mengele dans une ferme tuer un cochon, gestes qui montrent la continuité de sa logique de domination, même hors de la sphère humaine.

Mengele ne regrette rien. Il ne comprend pas pourquoi il est traqué alors que d’autres criminels nazis ont réussi à se fondre dans le nouveau régime allemand, et comment les industriels ont tous profité de la main-d’œuvre des camps. Son fils Rolf vient le voir, cherchant à savoir ce qu’il a fait à Auschwitz : la rencontre est brutale (le père force le jeune homme à aller se faire couper les cheveux qu’il porte longs), sans aveu ni rédemption, et l’absence de culpabilité du père impose au spectateur un vertige moral immédiat.

Le film évoque également le procès d’Eichmann, que Mengele suit à distance depuis l’Amérique du Sud, rappelant que d’autres fugitifs nazis ont été rattrapés par l’histoire. À la différence de certains membres éminents de Vichy, qui ont su rester au cœur du pouvoir sans être inquiétés, Mengele choisit la fuite. La juxtaposition de sa vie quotidienne, de ses crimes et de cette observation distante crée un trouble constant : l’impunité, la mémoire et la responsabilité collective se mêlent dans un vertige qui ne se dissipe jamais.

“La Disparition de Josef Mengele” est un film dérangeant et nécessaire. Il ne propose ni rédemption ni catharsis, mais confronte le spectateur à l’insensibilité d’un homme et à la monstrueuse banalité de sa vie. Le vertige moral naît de la cohabitation de gestes quotidiens et d’atrocités, de scènes de lumière et d’ombre, de plaisir et de crime.

★★★★☆