Tortoise, les architectes du post-rock

Si l’on devait cartographier le paysage musical du post-rock, Tortoise en serait l’une des figures de proue. Fondé à Chicago en 1990 par Doug McCombs et John Herndon, le groupe s’est imposé par sa capacité à déconstruire les codes du rock traditionnel pour le fondre dans un alliage complexe de jazz, de dub, de musique électronique et de minimalisme expérimental.

Loin des guitares hurlantes, Tortoise privilégie les textures, les structures longues et évolutives, et une approche orchestrale où chaque musicien joue plusieurs instruments. Naviguant entre virtuosité et abstraction, ils ont contribué à redéfinir ce que pouvait être un groupe instrumental dans les années 1990 et 2000. Alors que leur nouvel opus vient de sortir, voici un retour sur cinq albums essentiels qui ont marqué leur parcours.

“Tortoise” (1994) : un album-manifeste qui pose les bases d’un rock instrumental muté, exploratoire et cérébral

Sorti sur le label Thrill Jockey, le premier album éponyme de Tortoise frappe fort d’entrée de jeu. En pleine explosion du post-rock avec des formations comme Slint ou Bark Psychosis, Tortoise prend une trajectoire différente : plus cérébrale, plus hypnotique, plus mathématique. L’album repose sur une architecture sonore rigoureuse, où le groove est omniprésent mais jamais figé. Deux basses s’entrelacent, soutenues par un impressionnant travail de percussions et une production limpide qui fait la part belle aux textures instrumentales. L’un des éléments marquants de cet album est la manière dont le rythme est au cœur du discours musical, presque plus que les mélodies. Là où d’autres groupes du post-rock cherchent l’émotion brute ou la montée en tension, Tortoise sculpte des pièces instrumentales proches d’une musique de laboratoire. On y entend déjà l’influence du dub (les basses profondes et les effets d’écho subtils), du krautrock (les répétitions hypnotiques, façon Can ou Neu!), et du jazz expérimental. Ce disque impose une approche nouvelle et lance le groupe sur une trajectoire audacieuse.

“Millions Now Living Will Never Die” (1996) : une épopée instrumentale où la structure classique du rock explose en une suite d’expériences sonores captivantes

Si le premier album annonçait un changement de paradigme, Millions Now Living Will Never Die est celui qui consacre Tortoise comme un groupe en avance sur son époque. Dès son premier titre, l’incroyable “Djed”, le groupe s’embarque dans une pièce instrumentale de 20 minutes où les motifs s’empilent, se métamorphosent et se dissolvent au fil du temps. La composition semble inspirée des longs développements progressifs du krautrock et de la musique électronique minimaliste. Là encore, le son est fascinant de précision et de clarté. Les textures de guitare se font discrètes, presque évaporées, tandis que la basse et les claviers jouent un rôle moteur. Chaque transition est subtile, presque imperceptible : le morceau glisse d’un univers à l’autre sans jamais donner l’impression de redémarrer. L’album dans son ensemble est une odyssée fluide, où chaque morceau s’emboîte dans le suivant sans jamais se répéter. Le post-rock prend ici une tournure quasi-scientifique, avec un contrôle total sur les nuances et les dynamiques. Ce disque marque un tournant, non seulement pour Tortoise, mais pour tout le post-rock, qui s’émancipe définitivement de ses racines rock pour devenir un genre hybride, à mi-chemin entre l’organique et l’électronique.

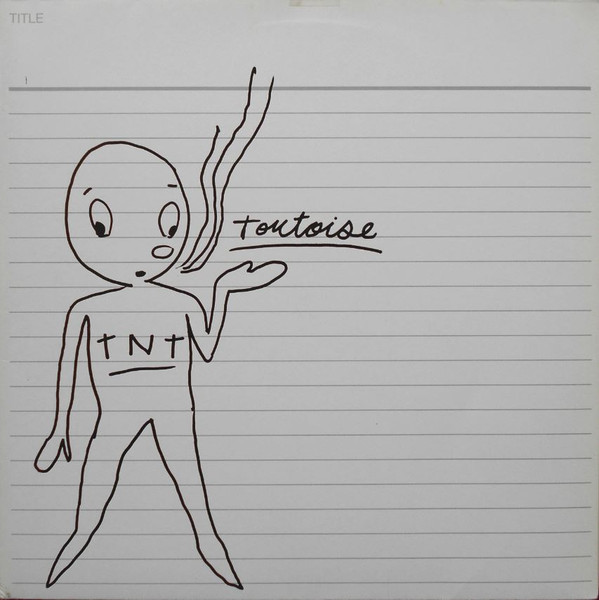

“TNT” (1998) : un chef-d’œuvre d’équilibre où jazz, ambient et minimalisme dialoguent avec une finesse inégalée.

Désormais, Tortoise pousse encore plus loin sa recherche sonore, en embrassant pleinement le jazz moderne et les textures électroniques. Là où les deux premiers albums pouvaient encore être rattachés au rock expérimental, “TNT” s’éloigne franchement des schémas classiques du rock. Les morceaux s’étirent en longues digressions où les guitares se fondent dans des nappes fluides et où les percussions occupent le premier plan. La production de l’album est une merveille de clarté et de chaleur. Chaque instrument y trouve sa place, sans jamais saturer l’espace sonore. On retrouve l’influence du free jazz, notamment dans la batterie et les percussions qui rappellent parfois Can, Miles Davis période électrique ou Steve Reich. Ce qui est frappant, c’est la maîtrise du silence et de la dynamique : Tortoise sait ménager des espaces de respiration qui rendent la musique encore plus immersive. “TNT” est profondément cinématographique, comme une bande-son imaginaire pour un road movie abstrait. C’est aussi l’un des disques les plus accessibles du groupe, capable de séduire autant les amateurs de post-rock que les fans de jazz ou de musiques ambient.

“Standards” (2001) : où Tortoise intègre une puissance inédite, flirtant avec le rock sans jamais renier son goût pour l’abstraction

Après les textures liquides et jazzy de “TNT”, “Standards” surprend par une approche plus brute, plus immédiate, presque agressive. L’album s’ouvre avec une explosion de distorsion inattendue, qui pourrait presque faire penser à du rock psychédélique, avant de retomber dans des motifs répétitifs et hypnotiques. Ce disque marque un retour à une certaine physicalité du son, où les percussions claquent davantage et où la basse devient plus rugueuse. On retrouve cependant tout ce qui fait l’identité de Tortoise : les structures en mouvement perpétuel, l’influence du krautrock et du dub, et cette manière unique de transformer chaque morceau en un écosystème sonore autonome. Ce qui frappe, c’est l’amplitude des textures, avec des sonorités électroniques plus affirmées et des traitements de studio audacieux. “Standards” est sans doute l’un des albums les plus dynamiques et contrastés de Tortoise, un disque où la tension et l’apaisement se répondent dans un jeu d’équilibre permanent.

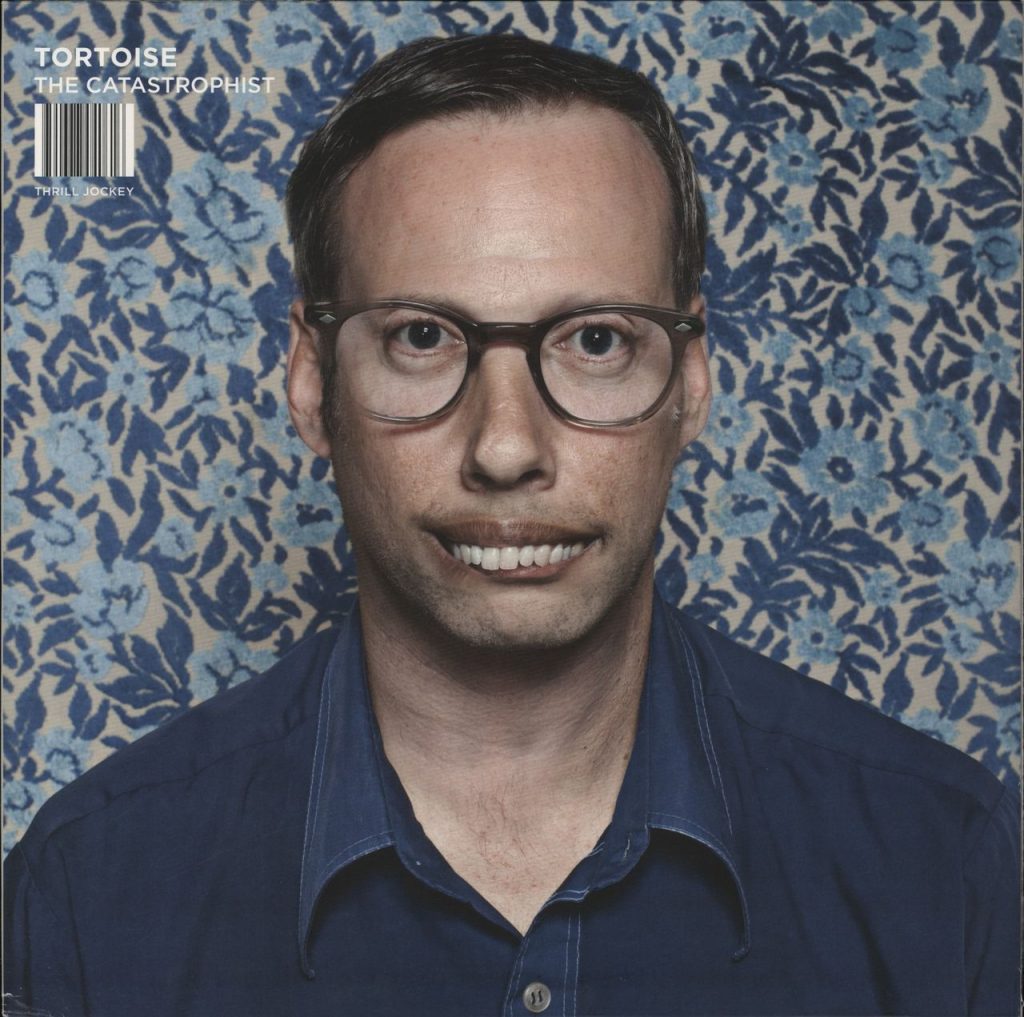

“The Catastrophist” (2016) : un album plus accessible qui revisite l’héritage du groupe, en intégrant des voix pour la première fois

Après une longue pause, “The Catastrophist” marque le retour du groupe avec un disque qui synthétise leur parcours tout en intégrant de nouvelles idées. Surprise de taille : pour la première fois, des morceaux chantés apparaissent. Si Tortoise avait toujours été un groupe instrumental, ils s’autorisent ici quelques écarts, notamment avec la participation de Georgia Hubley de Yo La Tengo sur “Yonder Blue”. L’album navigue entre des morceaux typiquement tortoisiens, avec des grooves hypnotiques et des textures électroniques soignées, et des explorations plus directes, flirtant parfois avec la pop expérimentale. On sent une volonté d’ouvrir leur univers à un public plus large, sans pour autant sacrifier l’exigence de leur écriture. Bien que moins audacieux que leurs œuvres des années 1990, The Catastrophist témoigne de la longévité d’un groupe qui, même après 25 ans de carrière, continue d’innover sans trahir son ADN.

Avec leur approche radicalement nouvelle du rock instrumental, Tortoise a ouvert la voie à des générations de musiciens, influençant aussi bien le post-rock, le jazz expérimental que l’électronica. Sans jamais tomber dans la démonstration technique, ils ont démontré qu’on pouvait réinventer la musique instrumentale en jouant sur les textures, les dynamiques et la structure. Leur impact est toujours présent aujourd’hui, et leur discographie reste un terrain de jeu fascinant pour tout amateur de musique aventureuse.